今年は5月、6月と長雨です。少しの晴れ間に、ログハウスの基礎づくりのための石運びです。犬たちをひきつれて、ネコに手伝ってもらって、十二往復。

あとは、十個くらい大石を揃えれば、北側と西側の石垣も作れそうです。

一つ20~30㎏の石を運んできて、転がし、積み上げる。横にならべたり、斜めにしながら積んだり、ばらばらに積んだり、いろいろ積み方はあるのですが、今回はたった二段なので、平積と乱積を合わせたようなやり方です。

石の正面を「ツラ」、横側を「控え」というのですが、自然石(野石)を使うので、ちょうどいい高さに揃えるのが、たった二段とはいえ、いや逆に、二段だけなので、素人には難しい…。

一つの石を三点で支え、ズレないように。上や後ろから、大きな力が掛かっても、前に滑り出したり動いたりしないように、ツラを少し上向きにして配置していきます。同時に、一列、横のツラを合わせながら、四辺の高さも揃えなくてはなりません。

そして、石垣の角には、特にツラと体格の良い石を選びます。角がしっかりしていないと、崩れやすいし、二辺がツラになるため、凸凹していると、横のツラが揃わなくなります。

かといって、一列全部、横も高さもキレイに揃えようとすると、重い石を縦にしたり横にしたり、入れ替えたりの繰り返し。いつまでたっても進まない。まるでえ修行のようです:)。

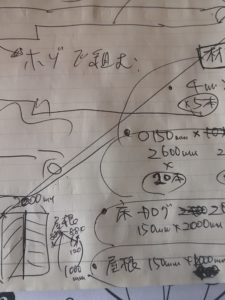

さて、ログハウス本体の方はというと、作業場も丸太置き場が庭先なので、雨に降られれると、丸太も乾かず作業ができません。

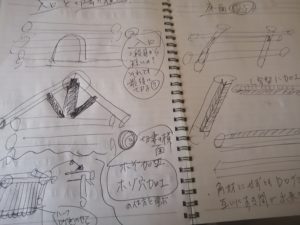

二日晴れが続いて、丸太が乾くと、やっと作業に入ることができます。最近は、スクライバですす~っと線を引けるようになってきたし、三段目の丸太からノッチのみで、スカートなしにしたので、丸太一本あたりの作業時間も短くなりました。

この梅雨時期は、蒸し暑さもつづくので、ケガしないように、焦らず、ゆっくり、やっていきます。